2025年7月2日至7月8日,西南石油大學藝術學院“三下鄉”暑期活動隊伍——韻啟土苗傳承實踐隊深入湖北省恩施土家族苗族自治州,開展以“探尋非遺文化,助力鄉村振興”為主題的實踐活動。湖北省恩施州偏于武林山區一隅,山多地少,是典型山區,少數民族的聚居之地。隊員們先后走訪了恩施市、咸豐縣和來鳳縣,近距離感受少數民族非物質文化遺產的魅力,了解其傳承現狀并為其非遺文化傳播貢獻青春力量。

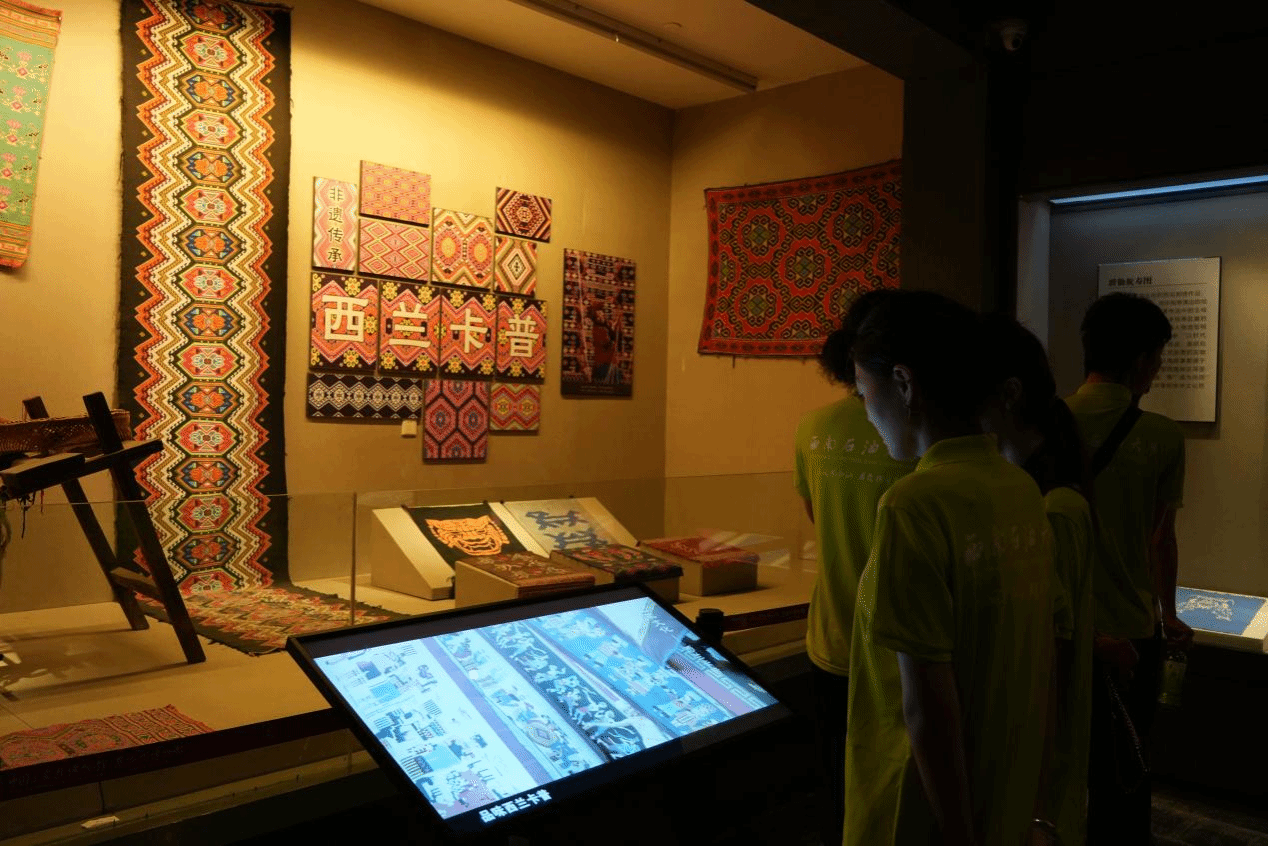

實踐的第一站是恩施州博物館。在這里我們看到了土家族婦女使用的傳統木織機,見到了這種老式織布機的制作全過程,欣賞到了以棉線、絲線為原料編織出色彩絢麗、圖案豐富的織錦。通過講解員的詳細講解,大家了解國家級非物質文化遺產——西蘭卡普(土家織錦)的歷史與發展。在土家語里,“西蘭”是“鋪蓋”的意思,“卡普”是“花”的意思,“西蘭卡普”即土家族人的花鋪蓋。這些花鋪蓋色彩鮮明、熱情奔放,雙鳳朝陽、四鳳抬印、貓腳跡花等豐富造型栩栩如生,一針一線承載著土家姑娘們對生活的熱愛。這些織錦不僅是實用的生活用品,更是承載著土家族文化記憶的藝術瑰寶。

隊員們查看西蘭卡普資料

第二站,團隊抵達咸豐縣。咸豐縣剛剛經歷了暴雨引發的特大洪水,在這場沖垮了房屋的洪災中,我們親眼見證了土家吊腳樓對這片山地的適應性:騰空的一層設計不僅隔絕蟲蛇、濕氣,還便于泄洪。第二天,我們拜訪了土家族吊腳樓營造技藝的非遺傳承人萬桃園老先生。老先生先是借用模型向我們介紹吊腳樓各個部分的作用,接著現場展示了精湛的木工技藝,運用模型向我們講解了吊腳樓獨特的榫卯結構和建造智慧。大家親眼目睹了粗大的木材如何在傳承人的斧鑿之下,精準地組合成穩固的房屋框架,深刻體會到傳統建筑技藝的巧妙與艱辛。隊員梁瑋庭被這精妙的技藝所折服,老先生很高興,送給她一本關于吊腳樓文化的書。梁瑋庭說:“吊腳樓不僅是一種獨特的建筑藝術,其中還蘊含了土家族對于代代延續的樸素期待,正如“桐”對其而言象征的孩子,在學習吊腳樓建筑藝術的過程中,非遺文化也在我們之中代代相傳。”

與萬桃園先生在土家吊腳樓工作室合照

隨后,團隊又走訪了何氏根雕的非遺傳承人何平。何平先生的工作室坐落于唐崖土司城遺址的深山中,我們沿著石砌小路,終于到了在何平的工作室。在這里,形態各異的樹根經過精心的構思和細致的雕刻,變成了栩栩如生的人物、動物和景觀。老先生坐的筆挺,鏗鏘有力:“我們論技巧肯定比不過漢族木雕千百年的技巧,但我們生于山林之中,就應該看到這山水間的野性,抓住一個樹根最本質的形象,釋放它本來的、質樸的靈氣。”何平老先生一邊演示雕刻技巧,一邊分享創作心得,讓同學們感受到化腐朽為神奇的藝術魅力,以及他對這門手藝數十年如一日的熱愛與堅持。通過對何平先生的深度采訪,我們知道了他兩次參加國家級比賽,在一眾精細的木雕中憑借一尊放牛根雕脫穎而出的經歷,他強調根雕最大的特點就是不會去給根材塑形,只會在原有的形狀上去雕琢細節。我們也深深領悟到原始的,自然的,民族的就是最好的這句話的意義。

在根雕工作室采訪何平先生和他的徒弟

與何平先生在根雕工作室門口合影

這趟行程的最后一站是來鳳縣。在這里,我們探訪了當地年輕的南劇傳承團體——來鳳縣南劇團。令人驚喜的是,這個承擔著傳承省級非物質文化遺產重任的劇團,演員平均年齡只有十七歲。我們觀摩了他們的日常排練,看到這些年輕的面孔在舞臺上全神貫注地練習唱腔、身段和表演,汗水浸濕了衣衫,眼神卻無比專注。采訪時,這些少年們一抹厚重油彩的臉,快活的回答我們“那喜歡嘛!”他們用青春的活力演繹著古老的地方戲曲,讓傳統藝術煥發出勃勃生機。這份年輕的力量,讓我們對非遺的未來傳承充滿了信心。實踐隊隊長張檬月甚至在南劇團中相遇了許久未見面的初中好友,看著如今已經可以在舞臺上獨當一面的少年,她感慨到:“少數民族的東西從沒有被新一代的孩子遺忘,也許大家現有的力量尚且稚嫩,但也在用自己的方法去發現、去傳承、去宣傳這些古老的非遺文化,青年一代永遠都在傳承和宣傳的路上。”

隊長張檬月在拍攝南劇演員化妝過程

此次“三下鄉”實踐活動,為同學們提供了一次寶貴的走出校園、深入社會的機會。從博物館的靜態展示,到咸豐非遺傳承人手把手的技藝呈現,再到來鳳南劇團少年們充滿活力的舞臺實踐;從織錦展區里解說員,到深耕多年的老師傅們,再到聲聲清脆的少年傳承者,大家清晰地看到了非物質文化遺產從保護、傳承到發展的生動圖景。也讓我們深刻感受到,非遺的傳承離不開一代代人的堅守與創新。無論是咸豐老師傅們的匠心獨運,還是來鳳少年們的熱情投入,都體現著對民族文化的深厚情感和責任擔當。他們是時間的守護者,用雙手編織著過去與未來的橋梁。每一份堅持,每一份熱愛,都是對這份文化遺產最深的敬意。少數民族非遺,不僅是技藝的傳承,更展現著山野間的靈魂。

這次實踐不僅豐富了大家對少數民族非遺文化的認識,更深化了對中華優秀傳統文化的認同感和自豪感。我們也期待著這次實踐活動后,我們隊制作的土家非遺文化宣傳紀錄片可以讓更多的人看到這些大山里的明珠,讓土家族人的智慧與美學去觸動更多人。青年一代應有責任了解、關注并參與到非遺的保護與傳承中來,讓這些珍貴的文化遺產在新時代煥發新的光彩,也為鄉村振興注入深厚的文化動力。

和而不同,美美與共,讓我們,去聽,去看,去感受這些山林間獨特非遺的回響。