根據美國基礎科學指標(ESI,Essential Science Indicators)數據庫最新統計數據顯示,我院王亮副教授在2018年6月以西南石油大學為獨立完成單位在《ENERGY & FUELS》(JCR二區TOP期刊,2018年最新影響因子3.02)上發表的論文 “Pore Structure Characterization of the Tight Reservoir:Systematic Integration of Mercury Injection and Nuclear Magnetic Resonance”入選2018年全球“工程技術”ESI熱點論文(Hot Paper)以及2019年“工程技術”學術領域高被引論文(Highly cited paper)(圖1)。同時,該論文也被SCI(科學引文索引)收錄。論文合作作者為司馬立強教授、博士生趙寧、碩士生郭宇豪。

ESI熱點論文是指近2年內發表且在近2個月內被引頻次進入相應學科領域全球前0.1%以內的論文;ESI高被引論文是指近10年內發表且被引頻次進入相應學科領域全球前1%以內的論文。ESI高被引論文和熱點論文在研究領域具有很高的影響力和關注度,是評價高校和科研機構國際學術水平及影響力的重要指標之一。2018年,SCIE領域中的全球熱點論文1236篇(中國416篇)。

圖1 美國基礎科學指標數據庫顯示該文為高被引與熱點論文

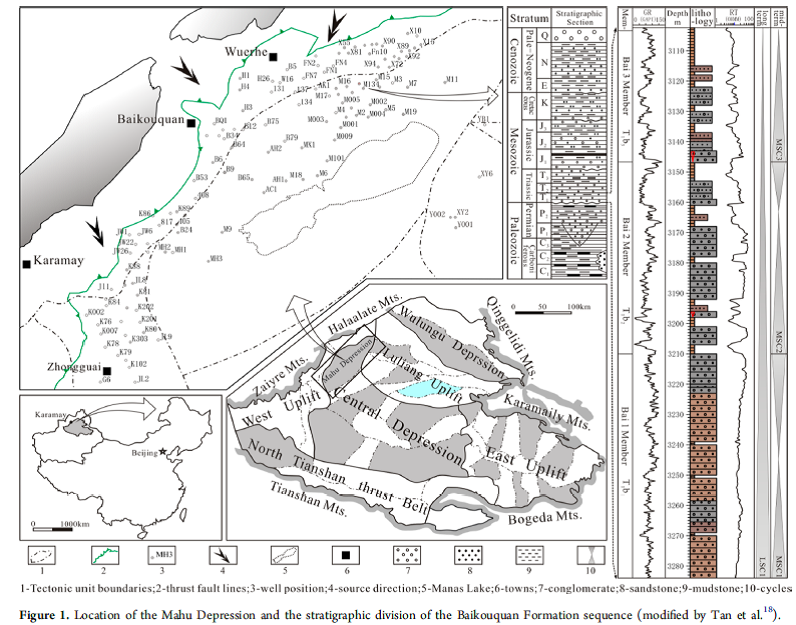

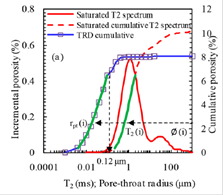

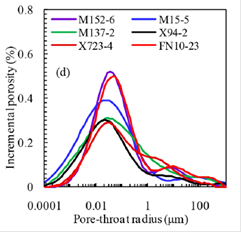

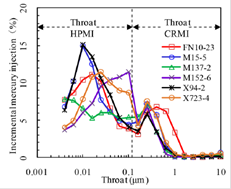

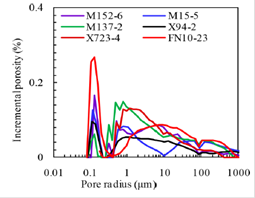

該論文以瑪湖凹陷三疊系百口泉組致密砂礫巖為研究對象(圖2),針對孔隙結構表征方法(高壓壓汞、恒速壓汞、核磁共振等)普遍存在的缺點,提出了表征致密儲層孔隙結構(孔隙分布、喉道分布、孔喉分布等)及分類的新方法與新標準(圖3與圖4)。進一步,論文探討了孔隙結構對儲層物性及滲流的控制機理。研究成果對致密儲層的表征、非常規油氣的勘探開發具有重要實用價值及學術意義。

圖2 研究區域及儲層概況

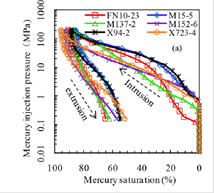

針對跨尺度納米——微米級孔隙的非常規儲層,高壓壓汞具有探測納米級(>3.6nm)孔喉的優點,得到孔喉半徑及分布。但是,該方法受到“pore-blocking”的影響,對大孔喉的反映造成影響。相比于高壓壓汞,恒速壓汞具有可以區分孔隙、喉道并分別計算得到孔隙、喉道分布的優點;但是,受有限壓力的限制(<6.2Mpa),該方法難以反映納米級(<0.12um)的孔喉;同時,巖心鑄體薄片顯示,恒速壓汞得到的孔隙半徑偏大,與實際不符。鑒于此,充分利用高壓壓汞與恒速壓汞的優點,得到了反映巖石納米——微米級跨尺度喉道分布特征。

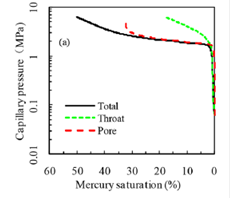

核磁共振測量巖石孔隙系統中流體(水、油氣)的氫原子;在以表面馳豫為主的情況下,核磁T2譜為巖石孔隙、喉道的綜合響應;該方法表征范圍較廣,即可以表征納米—微米級的孔隙系統,但是難以區分孔隙與喉道。為此,利用高壓壓汞與恒速壓汞得到的納米級喉道刻度核磁T2譜短馳豫時間,獲得了核磁T2譜中喉道的響應;進一步,明確了核磁T2譜中孔隙的響應并計算得到了孔隙分布。

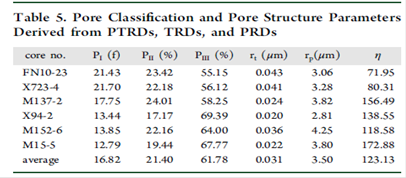

論文在孔隙結構表征的基礎上,針對IUPAC(國際理論和應用化學聯合會)以及Loucks等人對致密儲層分類的局限性,提出了新的分類標準:孔隙類型I(孔喉半徑大于1um)、孔隙類型II(孔喉半徑0.1—1um)、孔隙類型III(孔喉半徑小于0.1um)(表1)。進一步,探討了孔隙結構對儲層物性及滲流的控制機理。

(a)高壓壓汞 (b)恒速壓汞

(c)核磁T2譜 (d)基于核磁共振的孔喉分布

(e)喉道分布 (f)孔隙分布

圖3 基于高壓壓汞、恒速壓汞、核磁表征孔隙結構的典型圖片

表1 樣品孔隙類型分類結果