我院碳酸鹽巖研究團隊青年教師肖笛博士近期在新元古代冰期后沉積環境演化、烴源巖分布及油氣遠景研究方面取得進展,成果以論文“Neoproterozoic postglacial paleoenvironment and hydrocarbon potential: A review and new insights from the Doushantuo Formation Sichuan Basin, China”發表于國際地球科學著名頂級期刊《Earth-Science Reviews》。這項工作由我院譚秀成教授團隊、南京大學地科院曹劍教授團隊,以及中石油西南油氣田分公司勘探開發研究院羅冰團隊等合作完成。我校油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室為論文第一作者單位,肖笛博士為第一作者,校友南京大學曹劍教授為通訊作者。

越來越多的研究揭示,冰期-冰期后的轉換期不僅記錄了地球系統重大事件,而且可能對有機碳的循環和油氣烴源巖的形成有重要成因聯系,但相關交叉研究還很少,是領域研究的薄弱環節與前沿內容。為推動對這一科學難題的認識,本文聚焦新元古代,其記錄了羅迪尼亞(Rodina)超大陸裂解以及雪球地球等重大地質事件,在綜述領域研究現狀的基礎上,以中國上揚子四川盆地埃迪卡拉紀Marinoan冰期后沉積的陡山沱組為例,開展了一個實例研究。

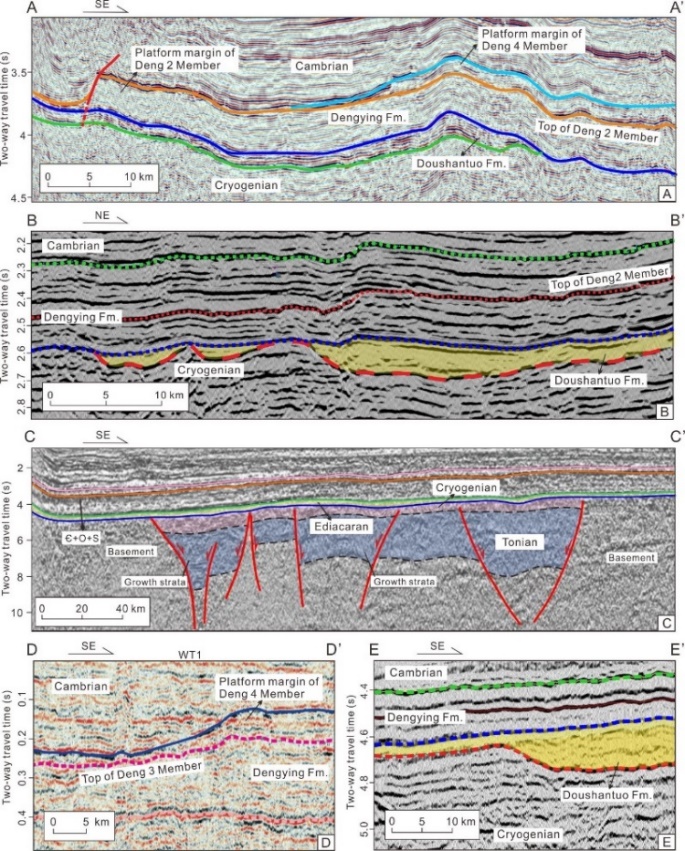

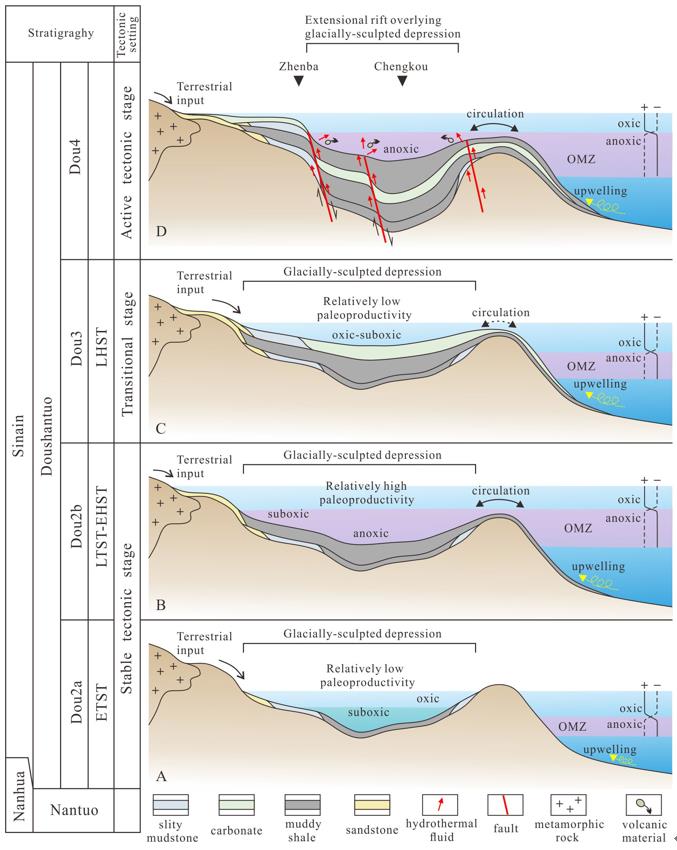

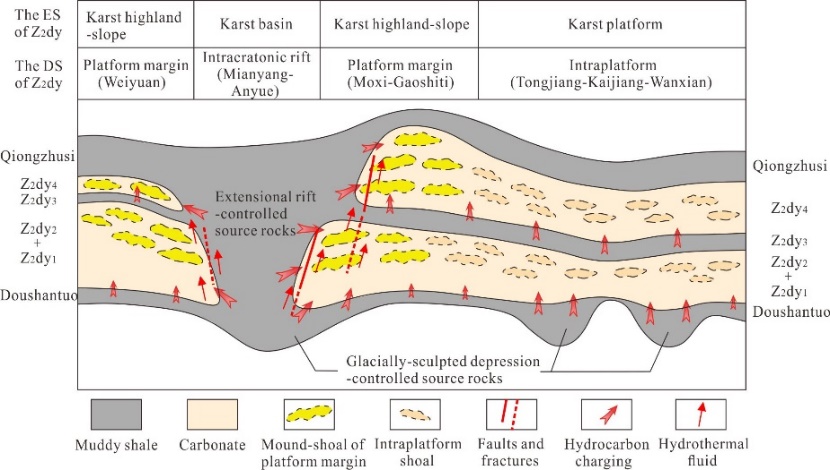

結果表明,新元古代冰期后烴源巖可能普遍具有較好的生烴潛力,且局部地區處于適宜埋藏與熱演化階段,已經或正在生排烴并形成工業性油氣聚集,如在俄羅斯西伯利亞、阿曼Salt盆地、印度和巴基斯坦等地區都發現了與這套烴源巖有關的油氣系統。在四川盆地陡山沱組,烴源巖的分布在時空上受Marinoan冰期刻蝕與拉張裂陷作用的共同控制,地震剖面顯示南沱冰期古地形對陡山沱組地層厚度和巖相變化起到了控制作用(圖1)。Marinoan冰期后的有機質富集主要可能與海侵過程中上升流引起的高古生產力和缺氧有關(圖2);整個華南地區冰川融化滯后效應與陸源稀釋效應造成不同區域有機質差異富集,發育多個條帶狀分布的陡山沱組烴源巖沉積中心,可望具有較好的油氣勘探前景(圖3);陡山沱組可能存在成烴貢獻,特別是不同區域拉張裂陷槽與冰川刻蝕槽控制成藏具有差異性,決定了油氣生儲組合與充注效率(圖4)。

圖1 圖2

圖3 圖4

華南陡山沱組:古地貌地震剖面特征(圖1);烴源巖沉積演化模式圖(圖2);有機質差異富集特征(圖3);差異成藏模式(圖4)

這些認識發現了近垂直或斜交于大陸邊緣延長線方向的條帶狀冰川刻蝕槽對烴源巖沉積分布具有重要控制作用,在已有認識的裂陷控制基礎之上,揭示了新的控制因素。此外,發現了冰期后海侵過程中的上升流、冰川融化滯后效應,以及陸源稀釋效應綜合影響了有機質的富集,特別是冰川融化滯后效應是造成不同地區冰期后烴源巖差異形成過程的重要因素。這些認識推動了對冰期后沉積環境與有機質富集機制的理解。

中國南方陡山沱組的特征可能是新元古代,乃至地球演化歷史過程中6次冰期后含油氣系統的普遍特征,可用于其他冰期后的研究參考,但需要注意的是,不同時代冰期特定的構造背景、古地理沉積環境等因素都可能對烴源巖有機質的古生產力、保存條件、沉積空間等造成差異影響,不能一概而論,需要進一步深入研究。此外,全球油氣勘探不斷深入,層位逐漸向古老的深層-超深層邁進,過去認為油氣資源量非常有限的元古宇近年來不斷取得進展,但總體因為層位古老、埋藏較深,故而勘探程度較低,相關研究還比較有限,與顯生宙的多套烴源巖層相比,烴源巖特征(包括沉積環境演化、分布規律、有機質富集因素等)均認識不很清楚,是領域研究的薄弱環節,本文為這一領域研究提供了新的資料積累。

該研究工作得到了國家自然科學基金、中科院創新與跨學科研究以及中石油重大科研等項目的支持。《Earth-Science Reviews》是地球科學領域公認的國際學界頂級期刊,2020年影響因子9.724,位于中科院JCR分區一區,主要報道地球科學領域具有全球視野的前沿性基礎理論研究進展。

肖笛本科、碩士、博士均就讀于我院礦產普查與勘探專業(博士導師郗愛華教授、譚秀成教授),2020年8月于南京大學博士后出站(合作導師曹劍教授),同年9月回母院任教,目前主要從事碳酸鹽巖儲層與成藏研究及教學工作,以第一(通訊)作者發表SCI期刊論文9篇,總影響因子30.78。

論文相關信息:Xiao, D., Cao, J., Luo, B., Tan, X.C., Xiao, W.Y., He, Y., Li, K.Y., 2021. Neoproterozoic postglacial paleoenvironment and hydrocarbon potential: A review and new insights from the Doushantuo Formation Sichuan Basin, China. Earth-Science Reviews, 212, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103453.