“老師,請問火星的軌道周期是否會對地球的軌道周期產生影響?”、“火星冰蓋會周期性融化么?”、“如何確定隕石為火星隕石,是通過微量元素還是同位素特征嗎?”一系列有趣也燒腦的問題在線上被一串串的拋出來,問題的另一端是行星物理專家正在為師生及校外聽眾耐心解答。5月29日,地科院與四川省天然氣地質重點實驗室(以下簡稱“天然氣室”)共同組織了在線科普報告。

近日,我國首臺著陸火星的探測器“祝融號”到達火星表面開始工作,引發舉國關注。為了響應“全國科技活動周”的安排以及師生對我國火星探測強烈的關注,地科院與天然氣室特別邀請中國科學院地質與地球物理研究所的行星物理專家柴立暉副研究員在線為大家帶來“關于火星的一些有趣問題”的科普報告。柴立暉老師2016年進入中國科學院地質與地球物理研究所中科院地球科學與行星物理重點實驗擔任副研究員,主要從事火星、與金星的空間環境研究。

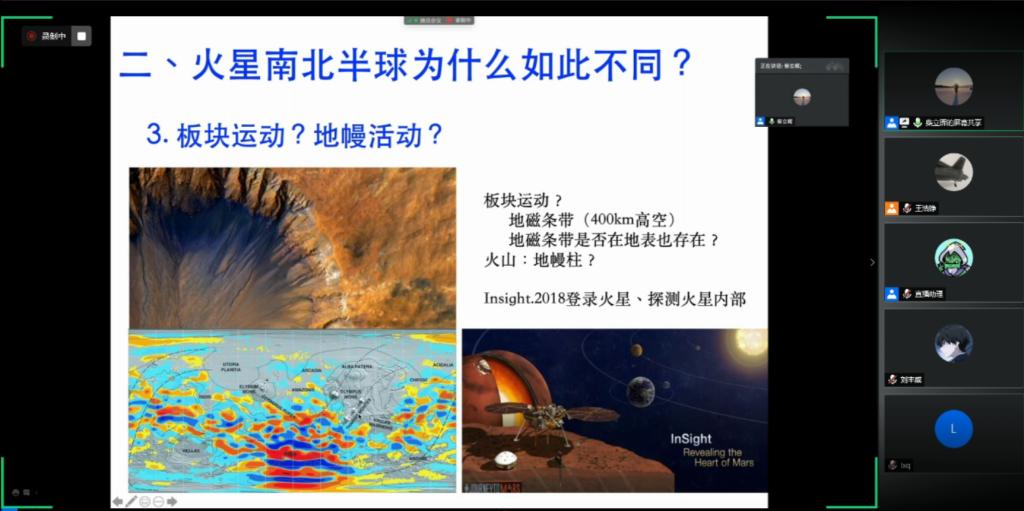

柴立暉老師從簡單介紹人類火星探測任務以及天問一號概況開始,帶領大家了解全球開展火星探測的進程。緊接著,柴老師用通俗的語言向大家介紹了師生們關注的話題,“火星為什么這么小?”、“火星南北半球為什么如此不同?”、“火星過去是否宜居?”、“什么導致火星的全球性氣候變化”、“從火星認識行星宜居和生命演化”、“從火星認識太陽系演化”。報告中,柴老師既介紹了火星的研究進展,也不斷地回應同學們所關心的我國的火星探測任務進展與可能的科學計劃。

報告接近尾聲時,同學們紛紛向柴老師拋出了感興趣的問題。報告會持續了約90分鐘,吸引了200余觀眾入場觀看。同時,組織方還在線邀請柴老師抽取了10位幸運參與者,并向他們送出紀念品(化石小標本與西南石油大學手繪明信片)。這10位幸運參與者中,7位來自在校同學,另3位分別來自甘肅平涼、湖北武漢、福建福州。同時,來自地科院的同學表示,柴老師的報告讓自己對地球科學有了更深入的認識,地球科學不僅是能源勘探開發的基礎,更可以在深空探測方面有所造詣。

近年來,地科院站在學科發展與高校責任的角度,邀請了大量的校內外專家開展線上、線下的學術與科普報告,既活躍了校園的學術氛圍,也體現了高校的社會擔當。(圖、文/王浩錚)

報告會宣傳海報

線上報告會(一)

線上報告會(二)