采訪時(shí)間:2017年3月15日15:00-18:00

采訪地點(diǎn):西南石油大學(xué)教師公寓

人物:張本奎

訪談人:張寶玲

影像:曹剛 張魁武

文字整理:吳婷(研究生助理)

文稿撰寫:張寶玲

文稿審核:姚明淑

(以下“張”為張本奎,“訪”為張寶玲)

訪:您好!我們是學(xué)校檔案館的工作人員,目前正在開展“石大記憶”項(xiàng)目的采訪工作,推出這個(gè)項(xiàng)目是為了搶救學(xué)校的文化記憶,留下石大歷史親歷者和見證人的記憶,在檔案館永久保存。今天想請(qǐng)您講一講學(xué)習(xí)、工作中經(jīng)歷過的事情。

求學(xué)于戰(zhàn)爭(zhēng)年代

訪:張老師,您畢業(yè)于浙江大學(xué),能給我們談?wù)勀那髮W(xué)經(jīng)歷嗎?

張:我1930年8月出生在浙江杭州。1937年七七事變逃難到老家武陽村。后又隨著母親到蘭溪、金華、寧波等地。1938年到達(dá)上海,父親住地。此后,一直在上海居住和讀書。1948年冬季,由于重病初愈隨母親去了汕頭。1949年夏在汕頭高中畢業(yè),要回上海。當(dāng)時(shí)社會(huì)形勢(shì)緊張,回上海的通路必須經(jīng)過香港、天津。經(jīng)過這段路程回到上海已是1949年底了。

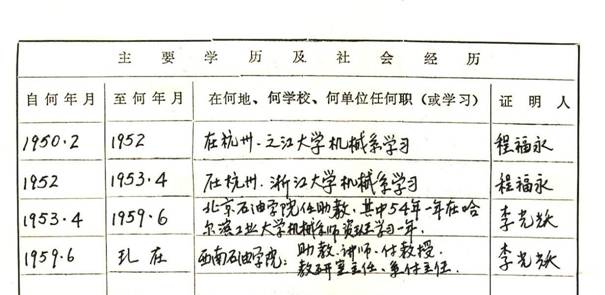

為了上學(xué),考取了杭州之江大學(xué)1950年初春季班。后幾年,由于學(xué)校調(diào)整,我1953年初大學(xué)畢業(yè)時(shí),已是浙江大學(xué)的畢業(yè)生了。由于國(guó)家第一個(gè)五年計(jì)劃開始,需要人才,四年制的大學(xué)三年就提前畢業(yè)了,不過很多課程都在寒、暑假期中補(bǔ)了。

上述23年中,歷經(jīng)了九·一八事變、七·七事變、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)、解放戰(zhàn)爭(zhēng)、抗美援朝。我這23年是戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、病痛中渡過的。

入職清華

訪:因?yàn)槟膬?yōu)秀,所以畢業(yè)被分配到高等學(xué)校當(dāng)教師,這是非常了不起的,能給我們分享一下當(dāng)時(shí)的故事嗎?

張:1953年初大學(xué)畢業(yè),被分配到北京石油學(xué)院。到北京去教育部、燃料工業(yè)部、石油處報(bào)到后,被指點(diǎn)到清華大學(xué)石油系“北京石油學(xué)院”籌備處報(bào)到。到了那里才知道“北京石油學(xué)院”正在籌備還未正式成立。此后就在清華大學(xué)住下。一面參加部分籌建工作,一面參加清華大學(xué)“機(jī)械原理”教研室活動(dòng)。

1953年秋,北京石油學(xué)院正式成立,我就當(dāng)了一名正式教師。1954年初,被學(xué)校派往哈爾濱工業(yè)大學(xué)參加“機(jī)械原理”培訓(xùn)班,跟著蘇聯(lián)專家培訓(xùn)一年。1955年初返回北京,承擔(dān)了教學(xué)工作。

把一生都交給“西南”

訪:咱們學(xué)校成立后您從北京調(diào)來南充,克服了很多困難開展教育教學(xué)工作,請(qǐng)您講一講初到學(xué)校工作的情況。

張:1959年5月份,我調(diào)來四川石油學(xué)院任教,就這樣便開始了在西南石油學(xué)院的教師生涯,一干就是一輩子。

學(xué)校剛剛成立,各方面條件還比較艱苦,但是我并沒有覺得有太大的問題,因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有什么其他的想法,就是一心想搞好教學(xué)工作,認(rèn)認(rèn)真真?zhèn)湔n,把學(xué)生教好,是老師的責(zé)任。

我剛參加工作的時(shí)候,就是在清華大學(xué)石油系,一邊籌建北京石油學(xué)院,一邊參加“機(jī)械原理”教研室活動(dòng),以及哈爾濱工業(yè)大學(xué)培訓(xùn)一年,積攢了一些知識(shí)、經(jīng)驗(yàn),這就讓后來的工作變得不是那么困難,較為得心應(yīng)手。

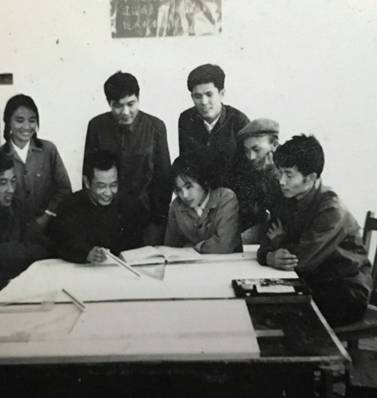

我教《機(jī)械原理》,給機(jī)械系的學(xué)生上,要80-90個(gè)學(xué)時(shí)才能講完。給其他系的學(xué)生上,只有40-60個(gè)學(xué)時(shí),我就自己編寫教材。每次上課都會(huì)重新寫講稿,從來不重復(fù)使用以前的講稿,學(xué)生不一樣,授課內(nèi)容也要做相應(yīng)的調(diào)整。《機(jī)械原理指導(dǎo)書》還有《機(jī)械原理教材》,這些都是當(dāng)時(shí)自己編寫、刻印的教材。

擼起袖子加油干

訪:改革開放之后,學(xué)校獲得了前所未有的發(fā)展和生機(jī),教師們的工作熱情空前高漲,請(qǐng)您與我們分享些當(dāng)年的事例。

張:鄧小平出來工作之后,國(guó)家的形勢(shì)發(fā)生了很多變化,落實(shí)了知識(shí)分子政策。我的人生發(fā)生了巨大改變,從助教、講師、副教授、教授很快地直線上升。我心情愉悅,工作也有勁頭。1978年就開始參加“射流印花機(jī)的液壓小鉆機(jī)”產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研制,這項(xiàng)成果后來獲得了省上和南充地區(qū)幾項(xiàng)科技獎(jiǎng)。1982年開始主持石油機(jī)械摩擦磨損研究組的工作,那個(gè)時(shí)候大家搞科研,可以說是廢寢忘食,鉆井泵缸套活塞的研究成果,獲得了較為顯著的經(jīng)濟(jì)效益,在國(guó)內(nèi)都可以說是處于領(lǐng)先地位的,我們“鉆井泵易損件缸套活塞摩擦磨損研究”還獲得了中國(guó)石油天然氣總公司1988年的科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。我們將X-R新型活塞申請(qǐng)了專利,獲得了學(xué)院1988科研成果一等獎(jiǎng),參加全國(guó)現(xiàn)場(chǎng)比賽也獲第一名的好成績(jī)。

張:作為一個(gè)教師,不單單要教知識(shí),還要教做人。記得有一次,我準(zhǔn)備去上課,在教室門口看到一個(gè)丟棄的饅頭,我撿起來,站在講臺(tái)對(duì)學(xué)生說“你們沒有經(jīng)過饑餓的年代,不知道挨餓的滋味,不知道糧食的珍貴。”這雖然是小事,但是我覺得還是要對(duì)學(xué)生講一講,這樣才有利于他日后成才。(張本奎夫人劉紫玲插話:他對(duì)學(xué)生好,學(xué)生對(duì)他也很好,經(jīng)常電話問候,節(jié)假日有時(shí)登門看望。)

訪:您從事教學(xué)工作的同時(shí),長(zhǎng)期擔(dān)任機(jī)械系領(lǐng)導(dǎo)工作,請(qǐng)您談?wù)勥@方面的工作情況。

張:1979年到1984年,我任機(jī)械設(shè)計(jì)教研室主任,經(jīng)常搞些教研活動(dòng),教研室學(xué)術(shù)風(fēng)氣比較濃厚,全室同志一起努力,教學(xué)、科研任務(wù)完成得很出色,我們年年被評(píng)為學(xué)院的先進(jìn)教研室。我1984年開始擔(dān)任機(jī)械系副主任,主要精力用在系里的教學(xué)管理工作上,在各教學(xué)環(huán)節(jié)上我要求自己也做到一絲不茍,作出表率。我在系里分管教學(xué)工作,常常不分份內(nèi)份外,主動(dòng)協(xié)助其他主任搞好科研、實(shí)驗(yàn)室及行政管理工作。4-5個(gè)人在一間辦公室,大家團(tuán)結(jié)協(xié)作得很好。

訪:80年代,學(xué)校先后派人出國(guó)進(jìn)修,您也被派往美國(guó)學(xué)習(xí),請(qǐng)講講您們當(dāng)年的情況。

張:我們?nèi)齻€(gè)人一起去的。我們到那邊參觀訪問學(xué)習(xí),先后去了密歇根大學(xué),斯坦福大學(xué)等。出去之后,就覺得我們國(guó)家之前太封閉了,再加上十年文化大革命,我們國(guó)家在各個(gè)方面都落后了很多,看到了差距,也激發(fā)了我努力工作。回來后,進(jìn)行了一些教育教學(xué)方面的改革,效果不錯(cuò)。

“還想再過一個(gè)60年校慶”

訪:“石大記憶”項(xiàng)目是為2018年學(xué)校60年校慶做準(zhǔn)備,明年是學(xué)校建校60周年,60一甲子,在學(xué)校發(fā)展過程中具有里程碑意義。張老師,60周年校慶您期盼什么?

張:我還想再過一個(gè)60年校慶!(開心地笑)

我的一生基本上是在咱們西南渡過的,我對(duì)學(xué)校確實(shí)感情很深。1989年組織上推薦我被評(píng)為了 “全國(guó)優(yōu)秀教師”,后來又被石油部評(píng)為特殊貢獻(xiàn)教育專家,享受了“國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家”待遇,還有南充市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者等各種榮譽(yù),所有這些對(duì)我來說,我都很感謝組織上對(duì)我的培養(yǎng)和對(duì)我工作的肯定,我也只是做了應(yīng)該做的。我認(rèn)為,當(dāng)教師的就應(yīng)該承擔(dān)教師應(yīng)該有的責(zé)任,既然當(dāng)了教師,就應(yīng)該教好學(xué)生。教師應(yīng)該做的,我就做,應(yīng)該給學(xué)生做一個(gè)好榜樣。

1995年按照上級(jí)的要求正式退休,屆時(shí)65歲,正式工作42年。1995年后我還有一些工作:繼續(xù)系里的返聘,任石油高校機(jī)械基礎(chǔ)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主任委員,學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成員,學(xué)校材料學(xué)院教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成員等。直到2008年冬,辭去了全部職務(wù),在家休養(yǎng)。我對(duì)自己的評(píng)價(jià)是:盡力做好各樣工作,沒有什么突出貢獻(xiàn)。

人物簡(jiǎn)介:

張本奎,男,中共黨員,漢族,教授,1930年8月出生,安徽歙縣人。西南石油大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院任教,專業(yè)特長(zhǎng):機(jī)械設(shè)計(jì)兼摩擦學(xué);畢業(yè)于浙江大學(xué)機(jī)械制造本科專業(yè)(1953年)。長(zhǎng)期從事教學(xué)與教育工作,主要講授機(jī)械制圖、機(jī)械原理、機(jī)械零件等課程。曾組織各石油高校有關(guān)教師合編并公開出版《機(jī)械原理》及《機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》教材。科研項(xiàng)目著重于摩擦學(xué)在石油機(jī)械方面的應(yīng)用課題。1984-1995被聘為石油高校《機(jī)械基礎(chǔ)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)》主任委員。《鉆井泵缸套——活塞摩擦磨損研究》獲石油工業(yè)部1988年度科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。